По второй главе заметок.

«Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело.» - какая дивная самоиллюстрация. Прям предчувствуется длина

Петрушка.

Вообще, не отметила ещё в той главе, что как-то оно… зваться Петрушкой, будучи человеком лет 30. Не подросток, а толку…

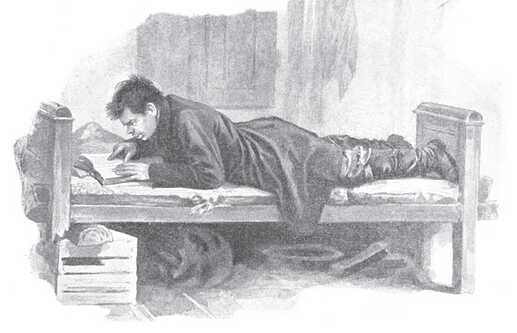

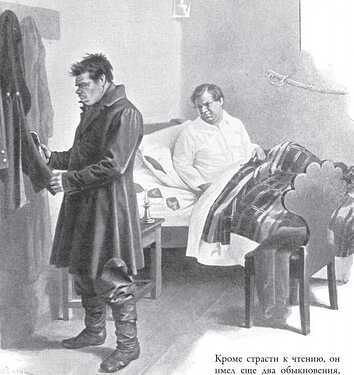

«…имел даже благородное побуждение к просвещению, т.-е. чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно всё равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, – он всё читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое- нибудь слово, которое иной раз чорт знает что и значит» - ощущение неприменённого, неразвитого, пропавшего бессмысленно интереса к слову.

Про отношение к «барским наставлениям» понятно, что возражать бесполезно, делать не хочется. Увиливает. В чём тут сложность для него, почему так - мы не знаем.

А щекотливость и привиредливость (да и последовательность во всём, кроме, видимо, имеющего значение для затеи) Чичикова - вызывают сомнение, мда.

Про Селифана и вовсе автор уходит от рассказа, мотивируя тем, что «совестится занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше»… вот так и заканчивается типа попытка «быть обстоятельным во всем, и с этой стороны, несмотря на то, что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец». И возвращается из своего отступления про чинопочитание в «однако ж, нужно возвратиться к герою». Самоироничненько!

«он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою» - а зачем? В предыдущей главе тоже «отправился домой прямо в свой нумер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою» тоже…

Отправляясь в гости к знакомым в деревню, Чичиков надевает фрак. Получается, это такая повседневная, ну, слегка парадная одежда. Сейчас во фраках официанты, артисты и на прям официальных мероприятиях люди, насколько я понимаю… Правда, официальный фрак по нынешним временам чёрный, а тут брусничного цвета с искрой (хочется немного хихикнуть насчёт малинового пиджака, хотя тут то не в тему, наверное). Кстати, либо фрак один, либо Чичиков предпочитает фраки такого цвета. На губернаторскую вечеринку в того же цвета фраке был.

«…бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлахбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец; и, еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся наконец по мягкой земле» - правдивость утверждения про «дороги везде бархатные» очевидна!

Манилов одет попроще, он в сюртуке. Зелёном. Ну, в принципе, повседневная одежда и сейчас цветная. Сюртук, правда, статус поменял  Охарактеризовали, пожалуй, как человека, которому решительно неинтересно всё вокруг, на самом-то деле. В армии «считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером». Безынициативный, доверчивый, несамостоятельный. Не то, конечно, что культурное общество хотело видеть в дворянине и помещике. Но есть ли смысл в этом винить самого человека, если так-то подумать?

Охарактеризовали, пожалуй, как человека, которому решительно неинтересно всё вокруг, на самом-то деле. В армии «считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером». Безынициативный, доверчивый, несамостоятельный. Не то, конечно, что культурное общество хотело видеть в дворянине и помещике. Но есть ли смысл в этом винить самого человека, если так-то подумать?

Жену охарактеризовывали под стать, хотя ещё «…тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками» - совсем не поняла, к чему это. Равно как и «Не мешает сделать еще замечание, что Манилова… но признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить».

Разговор забавный, конечно. Такая доверчивая доброжелательность, и всё равно осталось сомнение!

![]()