Originally published at: Аргументы это солдаты, а спор война — Рустам Агамалиев

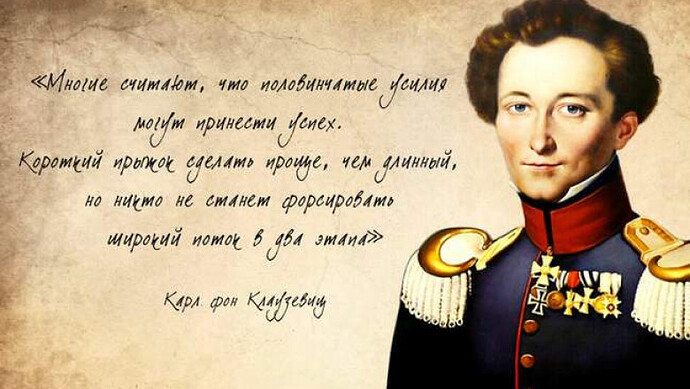

В сочинении “О войне” прусский генерал теоретик Карл фон Клаузевиц, выразил следующую мысль:

Война есть ничто иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств.

Карл фон Клаузевиц

Я же предлагаю развернуть последовательность: политика есть ничто иное, как продолжение войны, с привлечением иных средств. В этом нет ничего хорошего и ничего плохого, это естественное положение вещей. Война становиться политикой, когда заканчиваются пули, а политика становиться войной, когда заканчиваются аргументы. Если продолжать эту логику, то пули заменяются аргументами, а огневые столкновения, дебатами сторон. Аргументы – это солдаты и орудия.

Как только мы выбрали сторону наша наиважнейшая обязанность обеспечить себя качественными аргументами. Задача номер два, атаковать все аргументы со стороны оппонента и отбить атаки на нашу позицию. Невозможно усидеть на двух стульях и добиться перемирия и паритета. В данном столкновении выиграет только одна сторона. Необходимо проявить стойкость и придерживаться своих убеждений, но это не означает что они останутся целыми. Как говорит мой тренер, если ввязался в драку, не надейся выйти с целым лицом.

Не следует расценивать аргументы категорично, они могут быть не только за и только против. Существуют и такие, которые одинаково хорошо подходят к обеим сторонам дискурса. И это наиболее интересные сущности в споре, их следует аккуратно записывать и при возможности размышлять над их силой и слабостью. Не расценивайте дискуссию как спортивное противоборство, это не татами и нам не присуждают баллы за позицию. Тут нет белого и черного. Спор состоит всех возможных оттенков серого.

Разбивать имеет смысл только самые крепкие аргументы, наиболее именитых личностей. То есть если спорить о мышлении, то почему бы не с Аристотелем, пускай в строках своих заметок. Если о критическом мышлении, то следует найти наиболее авторитетного спикера вашего региона и затеять спор с ним. Спор против слабого оппонента и слабых аргументов бессмыслен, слабый аргумент распадется сам, а оппонент поменяет точку зрения и без вашей помощи. Наименее комфортный путь, единственно верный.