Гайз, мне тут сказали, что на стриме у Макса не рассказал про фреймворк работы с книгой. Согласен факап. Самому хотелось побольше “мяса” уложить. Но двух часов мало чтобы рассказать про фишечки и трюки, которые использую. Но, начнём с простого “как читаю.”

Весь рассказ будет состоять из трёх частей: поиск, чтение, выделение. Как ни странно? самый важный элемент моей системы чтения — это поиск. Но и он делится на две части: поиск литературы и поиск внутри литературы.

40—60 книг в год, большой объём. На самом деле до недавнего времени я и не представлял насколько это много. Потому что просто читаю и всё. А когда начинаешь читать вдумчиво и скорость падает и появляется возможность подумать. Поэтому 40—60, не повод для гордости. Хотя бы потому что с таким объёмом прорабатывается меньше. Начинается поиск с того, что мне важно найти интересность.

Моя сфера интересов достаточно обширна: педагогика, экономика, инновации, критическое мышление, социология, философия, биология. С таким “суповым набором”, поход в библиотеку превращается в пытку. Стоишь у стоек и листаешь, но по-честному, в натуральную библиотеку ходил последний раз давненько. Но электронные библиотеки посещаю в день по три-четыре раза. И вот начинается поиск. Единственный ресурс, который использую для подбора литературы goodreads.com. Он англоязычный и достаточно хорошо подбирает литературу по моим вкусам. Опция подбора используется достаточно редко, чаще рекомендуют в чатике, потом рассылки, авторы и писатели на кого подписан ну и подкасты. У Тима Фериса в Tools of Titans и у Навала Равиканта в Альманахе есть длинные списки литературы, которую они рекомендуют прочесть. Список достойный, всем ищущим — начните поиск с этих двух источников вдохновения. Нашёл, дальше что?

Поиск

А дальше ищем проблему, которую решает автор в книге. Что вы бы думали? Проблема написана на обратной стороне книги или на первой ее странице. Абстракт — их пишут как раз для того, чтобы при первом взгляде понять проблему. Дальше, смотрим оглавление и примерно представляем, как решается та или иная проблема, логика за размышлением автора и аргументация. Как правило, этого достаточно чтобы сделать вывод о решаемой проблеме. Сходится с интересом — читаем, нет — в утиль.

Следующий этап, чтение. И оно не такое простое как кажется, на первый взгляд. Читать мы не умеем, эту данность следует принять. Чтение — это наука и навык, которому не учат в универе и тем более в школе. Можно посвятить отдельную тему методике чтения. Но сегодня не об этом, а о самом процессе.

Чтение

Я читаю всегда, с одной лишь целью. Поиск знания. Именно поэтому не верю в скорочтение, на скорости можно лишь найти приключения на филейные части. Чтение требует усилий, новое знание нуждается в культивации, бережной сортировке и складировании. Память о прочитанном со 100% гарантией исчезнет и чем внимательней обработана книга, тем медленнее будет исчезновение. У меня был пост — медленное чтение против быстрого. Там попытался рассмотреть проблему, зачем мы хотим читать быстрее. При медленном чтении мало того что есть время подумать. Так ещё и есть время найти вопрос, который задаёт автор. Вопрос гораздо важнее решаемой проблемы. Через вопрос, который ставит перед собой автор, можно понять такие простые вещи: что прочел и как это может быть полезно (использовано). Без понимания этих вещей — смысл чтения утрачивается.

Но что делать, если книга не заходит, а привычка дочитывать до конца воспитана с первого класса? Бросить. Чем больше знаешь, тем меньше полезной информации извлекается из книги, а это приводит к тому, что неправильно выбранная книга будет скучной. Соответственно чем больше знаешь, тем скучнее будет творчество неглубоких авторов. Мне, например, не очень интересно читать про ГТД, систему управления проектами и всякие эджайлы, сам могу написать пару книжечек на тему ![]() Поэтому правило следующее: скучно — в топку. Книга — это такой же медиум, как и блог. Вы же не читаете скучного блогера? Так и автора не стоит. Когда читаю, пытаюсь предугадать логику автора, проверить измышления и сравнить с тем что уже прочёл и уже знаю и идеи, на которых построен фундамент, а если это очевидно, то смысл тратить время?

Поэтому правило следующее: скучно — в топку. Книга — это такой же медиум, как и блог. Вы же не читаете скучного блогера? Так и автора не стоит. Когда читаю, пытаюсь предугадать логику автора, проверить измышления и сравнить с тем что уже прочёл и уже знаю и идеи, на которых построен фундамент, а если это очевидно, то смысл тратить время?

Выделение

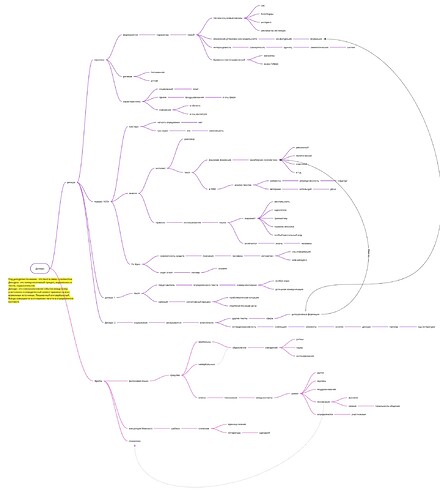

Фундаментальных идей в книге может быть много, однако требуется навык, чтобы найти. Я называю эту историю декомпозицией. Декомпозиция — ключевой элемент понимания того о чём идёт речь. Важно научиться улавливать фундаментальную мысль, базовую идею, вокруг которой выстраивается аргументация и разобрать сообщение автора на эти блоки. Часто это можно сделать, взглянув на оглавление. Но этого недостаточно. Мало заметить идею, её нужно понять. Мой процесс чтение, непрерывный. Я не останавливаюсь, чтобы сделать заметку сразу после прочтения. Просто выделяю и продолжаю читать не останавливаясь. Редко, могу записать то с чем можно её увязать, без пояснения связи. А вот по завершении книги, медленно разбираюсь с тем что выделил. Это первый фильтр: время. Я разбираю заметки через неделю. Даже в нашем книжном клубе, специально читаю с опережением на одну главу, чтобы разобрать заметки через неделю после прочтения. Банальная или глупая заметка не делает из неё таковую. Это лишь индикатор того, что забыт контекст, в котором она была отмечена. Такое в мою базу знаний не попадает. Удаляется и забывается.

Важно понимать, при декомпозиции книги на ключевые идеи, это не процесс ради процесса. А чтобы собрать новое, своё понимание. Декомпозиция есть рекомпозиция. Идея автора проходит фильтрацию. На неё накладывается мой личный опыт, знания и подобным образом собранная новая идея становится моей, и вот с этого момента она заслуживает того, чтобы быть внесённой в базу.

BIO

Reference:

- Aurelius M. Meditations / M. Aurelius, перевод M. Hammond, London New York Toronto: Penguin Classics, 2006. 304 c. [book 9, 15]

- Sonke Ahrens, “How to Take Smart Notes: One Simple Technique to Boost Writing, Learning and Thinking – for Students, Academics and Nonfiction Book Writers”,CreateSpace Independent Publishing Platform, London , 2017, p. 178

- Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking 5th Edition, Diane Halpern

- Telegram: Contact @Zettelkasten_ru