Originally published at: От мутного к четкому. История про лунный модуль — Рустам Агамалиев

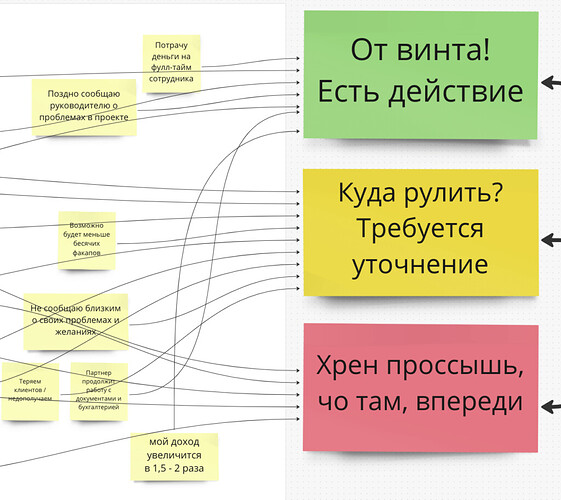

Когда речь заходит о степени конкретности действия или необходимости честно ответить что делать, куда бежать и как долго это должно продолжаться, чаще чем нет сталкиваемся с непониманием что же на самом деле делать.

Пару недель назад повезло вписаться в движуху Максима Дорофеева, где с участниками разбираемся в логических инструментах, формулировках, причинно-следственных связях. После первой встречи возникло озарение. Сложно описать важность наличия глагола в утверждении. Никогда не обращал внимание, что лингвистам это очевидно, а вот не лингвистам – это концепция чаще чужда чем понятна. То же самое касается и негативных утверждений[^1]. Например, взять высказывание “Увеличу доход в два раза”, конкретно и не требует никаких уточнений. Чуть менее конкретно, “Возможно будет меньше бесячих факапов”, фраза явно требует уточнения. Или совсем мутненько, “будут чаще типовые задачи”.

Если посмотреть на структуру выражений, то в двух последних отсутствуют глаголы действия или описания. И вроде в этом нет никаких проблем, вроде все понятно, но нихрена не ясно что с этими утверждениями делать. И это нормально, таким языком общается большая часть человечества. Не самая плохая часть, к слову сказать. Это такая длинная подводка к истории, которую сегодня рассказал Максу, про лунный модуль и битву за космос между СССР и США.

Когда Гагарин вышел на орбиту земли, США поняли, что безвозвратно проиграли в орбитальной песочнице. Собрали аналитический центр[^2], которому поставили задачу, обогнать СССР. Что только те не придумывали, наша страна всегда обходила. Но однажды к Кеннеди пригласили Фон Брауна^3. Изобретатель реактивного двигателя с порога заявил, что бесполезная эта затея, гнаться за русскими. Они безвозвратно оторвались. Имеет смысл побеждать их там, где еще нет компетенция ни у одной из наций. На луне. На тот момент и США и СССР имели в разработке программу, результатом которой должен был стать полет на космическом аппарате вокруг орбиты луны. Но Фон Браун пошел дальше. Мы не отправим двух космонавтов вокруг орбиты, а подсадим двоих на луну.

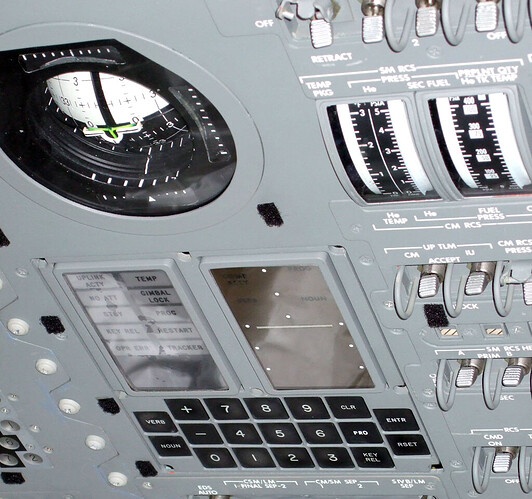

Все мы знаем результат той гонки, за 7 лет США, силой мысли придумали, микроволновые печи, ДВД диски, оборудование пожарной охраны, солнечные панели, компьютер и язык программирования^4. Последние два изобретения особо интересны, компьютер тогда был прямо скажем “маловат”^6, но с задачей свой справился, а задача была простая по сути, но сложная в исполнении. Этому малышу на борту лунного модуля отводилась крайне важная функция, осуществить расчет для отстыковки, посадки, взлета, стыковки модуля с кораблем носителем. Математически человек это может сделать, но слишком долго и велика вероятность ошибки. Нужен “продвинутый калькулятор”, клавиатур нет, привычных людям 21 века интерфейсов тоже. Натурально это был калькулятор:

Если у кого-то возник вопрос, как на такой балалайке можно было осуществлять сложные расчеты в условиях невесомости, вы не одиноки. Попробуйте подумать, пару минут и продолжить чтение, как придумаете. Ответ будет ниже.

ДОДУМАЛИСЬ? Внимание ответ!

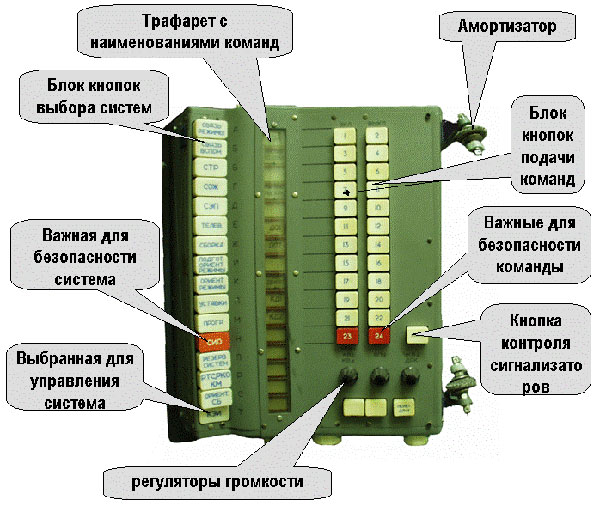

На помощь лучшим умам того времени пришли лингвисты, они придумали простую схему ^8. Необходимо действие и объект. То есть сказуемое и подлежащее, очевидно это не должно быть, что-то требующее дополнительной интерпретации. Лингвисты вшили в компьютер набор команд, описывающих категории действий с объектами. Лунный модуль – 1, отстыковаться – 2. Команда 1 ввод + 2 ввод, означает отсоединить ЛМ от корабля. 1 ввод + 12 ввод, посадить ЛМ на луну, ну и так далее. Ученые сказали, что это не научно, военные, что не серьезно, а лингвисты посадили людей на луну.

В условиях ограничений нет места лишним словам. Лишний символ в космосе это разница между жизнью и смертью. Не стоить добавлять прилагательных, обстоятельства места, времени, описывать личные ощущения. Для этого существуют другие медиумы[^9]. В космосе как в Якутии в туалете на -50, коротко, строго и по делу. Такая длительная и показательная история это подводка к важности глаголов в формулировках причинно-следственных связей.

Чтобы коммуникация из “хрен проссышь” перешла в “от винта”, убираем лишнее, добавляем глаголы действия. Однако стоит помнить, что не все глаголы одинаково хороши. Существуют такие, которые требуют дополнительной интерпретации, что в общем и целом не так плохо, однако они меняют степень помутнения, крайне быстро и эффективно. “Буду иногда высказывать чушь на публике”, менее понятно чем “Скажу глупость на совещании/в компании” или еще лучше “Выражусь абстрактно перед руководством”.

Говорить в целом сложно, а просто и понятно еще сложнее. Мутные высказывания – удел политиков и прочих персонажей, чья цель запутать аудиторию.

Действие + агент действия + объект действия. Если какой-то элемент отсутствует, увеличивается степень мутности высказывания.

BIO

Keywords:

Related:

- 13 minutes to the Moon. The Appolo 11 story. Подкаст где познакомился с историей команд

- [[Политика и английский язык]], крайне увлекательное эссе о прозрачности высказываний и том как политики вуалируют словами правду. 1946 год, а ничего не изменилось.

- [[Классификация глаголов]]

- [[Различные стратегии поиска и обнаружения информации]]

Reference:

[^1]: Как-нибудь поговорю почему начинать утверждение с “если не …, то ….” или “если …, то не …”, хуже чем плохой тон. Но не сегодня.

[^2]: Think tank

[^4]: Apollo’s software derived from the basic design of the Mars mission. Designer Hugh-Blair Smith created a language called “Basic”, a low-level assmelby language of about forty instructions (distince from the hgigh-level BASIC programming language developed at Dartmouth at about the same time). On top of BASIC was “Interpreter,” brainchild of Hal Laning, a language that was really a collection of routines to do the higher-level mathematical functions associated with gudance and control, in the high precision data format.

[^6]: “The on-board Apollo Guidance Computer (AGC) was about 1 cubic foot with 2K of 16-bit RAM and 36K of hard-wired core-rope memory with copper wires threaded or not threaded through tiny magnetic cores. The 16-bit words were generally 14 bits of data (or two op-codes), 1 sign bit, and 1 parity bit. The cycle time was 11.7 micro-seconds. Programming was done in assembly language and in an interpretive language, in reverse Polish.“

[^9]: [[Чем выше риск тем жестче коммуникация]]