Начнем с небольшого отступления и сначала поговорим о том как следует работать с книгой. На мой взгляд, наибольшая благодарность автору может быть выражена через активную читательскую позицию. Критику написанного и отрезвляющую обратную связь. Именно поэтому, прошу всех читателей этих строк активно использовать пометки, комментировать, помечать, рисовать. Спрашивать, спорить, не соглашаться.

Вся наша дальнейшая коммуникация – это разговор на страницах книги или форума. Эти строки, скорее всего лучший способ развернуть наиболее полно мою точку зрения на текущее положение дел в образовании, поразмышлять о важнейших для эффективной учебы навыках. Однако многие вопросы, затронутые в этих строках не являются предметом моей компетенции, а лишь сформированное за годы погружения в тему понимание. Если у Вас есть чем дополнить это, исправить неточность, буду только рад, если подобная корректировка появится. Единственное, что абсолютно запрещено – это пассивная позиция. Мне нельзя верить. Как говорил доктор Хаус, “Все врут”.

Написанное тут пропущено через призму субъективного опыта, которое хорошо бы соотнести со своей и проверить на актуальность и соответствие. Как мы будем соотносить? На форуме, где вы и читаете. Напишите комментарий, отправьте личное сообщение, тегните меня в сообщении, в котором делитесь своим взглядом на написанное.

Что нас ожидает? Достаточно много воды, уж простите, не могу писать сухо, во-первых. А во-вторых, хочется добавить сопутствующей информации и личной истории того как я дошел до того о чем пишу. Обилие ссылок и референсов на научные работы и книги, которые так или иначе оказали влияние на этот труд. Множество практических приемов, жизненных примеров, образцов мыслительной деятельности, кейсов и деловых игр. Ну и наконец, долгие и глубокие дискуссии на тему управления знанием и переработки информации.

Навигация. Уже, наверное, говорил, но повторюсь еще раз. Если по тексту Вам встречается текст в двойной скобке и он не подсвечен ссылкой, это значит, что в этом месте появится дополнительная информация по мере готовности, на которую можно попасть, нажав на ссылку.

Информация. Проблема

Как и любой человек, который так или иначе писал научную работу, а это 100% окончивших высшее учебное заведение, первым нашим действием будет формулировка проблемы.

Существует достаточно расхожее мнение, что современная наука уходит корнями к 1543 году, к Н. Копернику и его книге “Вращение небесных тел”. Именно с этого момента началось становление современной науки как явления, а настоящая революция произошла в конце Эпохи Возрождения, и продолжилась в Эпоху Просвещения. А с момента публикации Гутенбергом первой книги, скорость производства и распространения информации только ускорялась. Если экстраполировать закон Мура на информацию, то скорость увеличивается в два раза каждые два года, а в определенные года 21 века и вовсе в десятки. Я об этом писал тут [[Цифровые сады как уникальное явление современного виртуального пространства#Текст 3 0]]. Все это не могло привести ни к чему хорошему. Информация – это таблетка от невежества, но любое лекарство полезно в определенных дозах, в недостаточных оно неэффективно, а в избыточных становится ядом.

В 21 веке информация трансформировала свою полезность в токсичность. Скорость о которой говорилось выше привела к неожиданным последствиям. Информационному черному лебедю, как сказал бы Талеб и никто не знает как этого лебедя приготовить и с чем подать. За последние десять лет, развитие социальных сетей, новых форм коммуникаций, технологический прогресс разогнал информационный поток. За десять последних лет человечество произвело больше информации больше чем за два предшествующих тысячелетия.

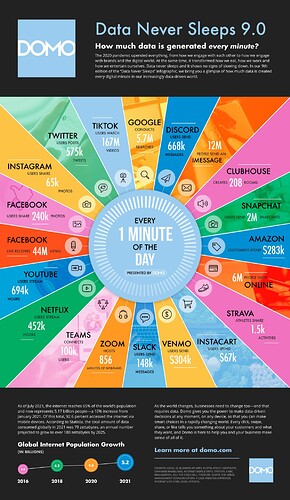

Два с половиной квинтиллиона данных создается каждый день и это не окончательное значение. За последние два года было произведено 95% мировой информации. Еще десять лет назад это значение было 80%, а два года назад 90%. Последние строки стоит перечитать внимательно. Я на всякий случай перефразирую, любая ценная информация, которая несет в себе смысл тонет в потоке мусора, производимого 5,2 миллиардами пользователей, подключенных к интернету. И чтобы понять сколько мусора мы производим, выберу, так сказать избранные фрагменты из отчета Data Never Sleeps 9.0

- 5,7 миллиона поисковых запросов гугл, ежеминутно. Хоть гугл и генерирует большую часть поисковых запросов, не стоит забывать и о других поисковых системах, поэтому 5,7 легко может быть 10 миллионов.

- 2,8 миллиона просмотренных видео в ТИКТОК, каждую секунду.

- 575 тыс. твитов за 60 секунд.

- 305 тыс. фотографий в минуту в инстаграм и фейсбук вместе. (Обе сети запрещены в РФ).

- 720 миллиона отправленных сообщений в день в одном только iMessage.

- 1,2 миллиона вебинаров в ZOOM ежедневно. Сколько каждый из них длится одному всемирному разуму известно.

Взгляните на этот информационный апокалипсис на инфографике:

Человек как производитель информации отстает от себя как от потребителя. Биологическая производная отстает от экономического продукта, производимого коллективным сообществом. Мы давно оставили позади риск вымирания человека в результате продовольственного кризиса. Какие бы катаклизмы на нашу долю не выпадали, мы их преодолеем. Устойчивость человеческого общества как только ни проверялась последние три года, пандемия, неожиданные геополитические вызовы. Человек все переживет. Однако это и продемонстрировало смещение ресурсного фокуса. Сегодня главный ресурс не пища, а информация.

Информационное потребление значительно отстает от информационного производства. Сколько нам не дай, все равно мало. Деньги, еда, удовольствие, положение в обществе и т.д. Информационное перепотребление несет в себе еще большие угрозы чем пищевое. От еды станешь упитанным, на худой конец толстым. Информационный передоз приведет к исчезновению личности. Наступает кризис родовой идентичности, мы не можем определиться с тем кто мы есть, каково место в жизни, какова роль. Иными словами информационный взрыв, о котором писал М. Эпштейн породил кризис достоверности и главную проблему 21 века: хватит ли человеку биологически отмеренного срока жизни, чтобы стать человеком?

Информация. Что с этим всем делать?

Когда я был молодым и не опытным, то брался за всю работу, которую только подсовывали. Да, я готов, было наиболее частным выражением, произносимым на задачу. Но однажды мой друг описал свой фреймворк работы задачами. Одним из критериев, которые он всегда спрашивал заказчика являлось, что наиболее приоритетно. Время, бюджет или качество. Заказчик мог выбрать только одно. В случае с информацией, мне кажется уместней использовать другую триаду. Качество, объем, усилие.

И вот какая ситуация получается. За счет того, что на производство информации сегодня не требуется никаких усилий, вся триада рушиться, изменяя за собой состав, фундаментальность и паттерн потребления новых данных. Не оставляя место намеренному действию. Чтение постов в социальной сети, листание ленты с фотографиями или просматривание видео на ютубе создают обманчивое впечатление, что мы знаем что делаем. Что у нашего пролистывания и беглого прочтения текстов, комментариев имеется конечная цель. Это наиболее частая и самая устойчивая когнитивная ошибка. В современном информационном мире, намеренное действие при работе с информацией обязано вызывать страдание. Об этом мы более детально поговорим, позднее. При работе с информацией мы стали туристами на прогулке, весь наш исследовательский опыт упакован кем-то и представлен в виде полуфабриката. Как говорит Талеб, туристифицирован. Об исследовательском интересе и маршруте до него от детского сада до университета мы тоже поговорим, но позже.

Туристификация информации, подготовка в удобоваримом, быстром формате серьезно подмывает фундаментальность предоставляемого материала. Но и ни это является главной проблемой, в конце концов, фундаментальность можно и проверить, если мы вспомним как это, смотреть не туда куда показывают и думать не так, как нас подталкивают думать. Если восстановим умение фильтровать, а еще лучше отключать избыточные каналы информации. И это весьма весомые “если”.

Для преодоления этих “если”, эволюция подарила нам суперкомпьютер с супернавыком – мышлением, однако в одиночку оно не справится. В качестве поддерживающих элементов системы нам необходимо научиться анализировать, синтезировать, обобщать. Развить умение связывать принимаемые решения с действиями к которым они приводят. Культивировать индивидуальное отношение к предмету изучения, сформировать личное понимание с учетом опыта и контекста и усовершенствовать навык мышления. Мышление в таком случае становится не просто умением думать, а позволит понять то как мы думаем, когда думаем. Это называется интересным словом метакогницией.

Метакогниция – ключевой инструмент, который существует только с одной целью, направлять взрослого сформировавшегося человека. Помочь выбрать оптимальную стратегию обучения, принять верное решение в распределении личных ресурсов, физических и когнитивных. Научить управлять собой: личным пространством, временем, информационным потоком. Оно является ключевым фактором успеха в учебе и изучении чего-то нового. Иными словами навык метакогниции, это ключ к тому, чтобы научиться учиться.

Метакогнитивная функция мозга – не более чем элемент системы управления вниманием. Центр управления полета сознания. Наши когнитивные ресурсы весьма ограничены, именно поэтому, когда мы только проснулись, то полны энергии, а к вечеру истощены. Мы распылили внимание на уведомления в телефоне, комментирование в социальных сетях, ответы на срочные сообщения в мессенджерах, по прокрастинировали в телефон или интернет. Мозг постоянно борется с раздражителями внимания, а осознание этого факта позволяет существенно снизить когнитивный износ втечении дня. Метакогниция, как раз и является одним из механизмов этого осознания, которая позволяет бережливо расходовать ограниченные ресурсы мозга.

Развитый навык метакогниции позволит увидеть противоречие в утверждении, понять что на само деле написано или сказано. Поможет оценить зависимость между риском и возвратом инвестиций, научить делать выбор и принимать решения. Если, так сложилось, что выступаете перед публикой, сможете объяснить зависимости различных элементов темы без особых сложностей. Сможете вспомнить что нужно и когда нужно. Выстроить эффективное обучение, но что более важное увидеть связь между опытом и знанием. Развить исследовательские навыки, воспитать научное любопытство и интерес разобраться в том что на самом деле стоит за явлением, фактом, событием. Метакогниция позволит читать тексты на новом уровне, видеть глубину и заглядывать между строк, но что более ценно, поможет в написании и презентации убедительной точки зрения, раскроет противоречивую, современную тему. Представит к изучению широкий набор инструментов анализа, от схем и деревьев до интеллект карт и инфографики. Мы с вами попробуем разобраться с этим навыком и научиться приемам синтеза множества источников. Однако многие задались вопросом. Зачем такой ассортимент необходим? В каких условиях это может и будет полезно?

А нужно это все чтобы не утонуть в информационном потоке. Сегодняшний школьник и ученик только подготавливается к жизни. Первые двадцать лет обучения готовят нас последующим шестидесяти годам. Образование давно трансформировалось в самообразование. Наша учеба начинается когда заканчиваются уроки в школе, когда мы выключаем офисный компьютер и идем по направлению к дому. Именно в этот момент и включается мышление. Как только мы предоставлены самим себе, начинается рефлексия, ну или по крайней мере должна начинаться.

Человек не может думать проспективно, только ретроспективно. Любое действие или результат прост и тривиален, когда он уже произошел, но не когда явление еще не возникло. Мы, люди лишены воображения, нам тяжело сформулировать что будет наиболее важным в будущем. В этом место стоит сделать небольшое уточнение, будущее – это не завтра. Это год, пять или десять лет, более широкий горизонт планирования. Именно поэтому первые двадцать лет учебы готовят к следующим шестидесяти. В связи с этим, отсутствием воображения и умения думать проспективно, нам критически необходимо принять тот факт, что учеба начинается тогда, когда все уже произошло. Учеба проникает во все аспекты деятельности и не ограничивается школой, университетом, офисом. Мы учимся везде и всегда.

Вот об этом мы и будем размышлять вместе. Я буду предлагать какую-то мысль или идею, кейс или решение, а Вы не согласитесь и прокомментируете или согласитесь и попробуете повторить. И начнем мы с того, а что мы вообще помним? Как то, что нам кажется что помним, влияет на принимаемые решения.

Предисловие | Оглавление | Память