Все что было так или иначе написано в предисловии и введении является предпосылкой тому, что определенным навыкам мышления можно научить. Если говорить коротко, то критическое мышление и вообще навык мышления – это тренируемое умение, в составе которого множество вспомогательных навыков. Об этом пишут многие именитые авторы. Даяна Халперн в “Психологии критического мышления”, считает, что критическое мышление абсолютно необходимо тренировать еще со школы. Даже приводит некоторые личные наблюдения за студентами, которых научила отдельным аспектам. Том Чатфилд, в “Критическом мышлении”, так умело и красиво, с оригинальными упражнениями демонстрирует, что все написанное без особых трудностей передается слушателям какого-нибудь модного и дорогого онлайн курса. Но так ли это на самом деле?

Можно ли научить умению критически мыслить в классе, в аудитории университета, взрослого человека? В июне 2021 года, к нам гости в дискуссионный клуб пришел Зонке Аренс, педагог, профессор университета, автор, можно сказать канонической и очень важной книги “Как делать полезные заметки”. На мои идеи обучения детей критическому мышлению он отвечал очень осторожно и подталкивал к мысли, что это не так просто, если не сказать, невозможно. Я же упирался и разворачивал разговор в русло аналитических подходов, методических приемов. Он же неуклонно двигался немного в другую сторону, критической теории, а не мышления. И спустя год, как мне кажется, стало ясно почему он демонстрировал крайнюю осторожность и скепсис в том, что научить детей критическому мышлению не такая простая задача.

Последние несколько лет, во многих российских школах критическое мышление, конвергентное мышление, дивергентное мышление, нестандартное мышление, стало своеобразной мантрой. В этом нет ничего плохого. Да, детей необходимо учить всем этим формам мышления. Однако есть момент, который многие упускают из виду, я не исключение, попался в ловушку сознания. Критическое мышление, сначала мышление, а потом уже критическое. Именно поэтому в попытке обучить ребенка этому навыку возникает такое количество трудностей. Чему учить? Как учить? Как научить мыслить? Почему ни один подход не эффективен?

Даниель Уиллингем, профессор университета Вирджинии, так же как и многие размышляет об этой проблеме и вот к какому выводу он пришел. Процесс мышления крайне тесно переплетен с качеством материала на котором происходит мышление. Проще говоря каким знанием обладает мыслящий человек. Мы не сможем размышлять, а тем более оценивать критически что-либо о чем не обладает достаточным знанием. Однако и знания о предмете размышлений недостаточно, необходимо иметь представления о некотором количестве смежных тем, чтобы иметь возможность размышлять по-настоящему эффективно.

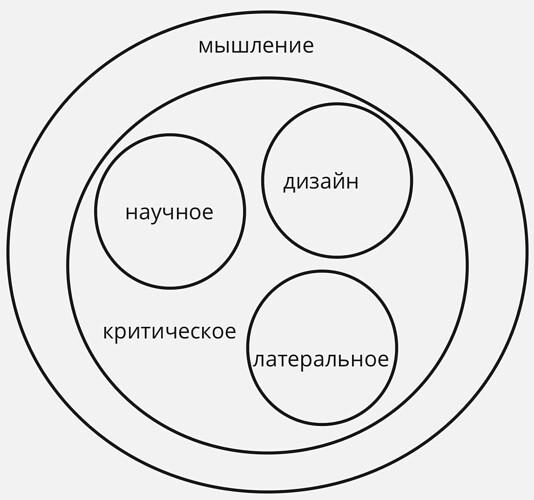

Критическое мышление не является процессом отторжения всего услышанного, написанного или показанного. Это процесс проверки валидности аргументов, целесообразности действий и логичности происходящего. Существует огромное количество типов мышления, каждая для специфичной цели и задачи. О многих из них хорошо написал очередной наш гость, Дмитрий Карпов в книге “Мышление как инструмент”. Однако сегодня мы затронем лишь один аспект, а именно научное мышление, наиболее важный в повседневной жизни, академической среде класса или аудитории.

В отдельных ситуациях у нас получается мыслить критически, в других, тот же человек кому, буквально минуту назад удавалось сохранять трезвость взгляда и здраво оценивать происходящее, становится полностью неспособным это делать. Почему так происходит? Коротки ответ – это зависит от того о чем мы размышляем. Наша память крайне избирательная и наивная. Своеобразно кодифицирует информацию, расшифровывает, строит, иногда весьма странную ассоциативную сеть понятий и часто путает факты. Об особенностях работы памяти и ее влиянии на мышление и речь будем говорить в другом разделе. Сейчас посмотрим на нее поверхностно, так сказать с высоты птичьего полета, не более ну или с макушки головы.

Память и весь когнитивный аппарат, это в буквальном смысле слова рулетка, которая делает ставку на то, что входящая информация является чем-то знакомым или имеет связь с чем-то что уже известным. Бесспорно, часто так оно и есть, однако еще чаще память нас подводит. Шальная мысль, случайно появившаяся в сознании принимается как единственно верная. А между тем, наш мозг генерирует более 6000 мыслей в день. Предположим, что мы бодрствуем 16 часов ежедневно, то получается каждую секунду в голове рождается и умирает 6-7 каких-то мыслей. У людей с СДВГ, в разы больше. Не может мозг на лету оценить весь этот поток, неспособен. Поэтому на веру воспринимается то, что знакомо или что чаще, кажется, нам знакомым.

Как правило, первая возникшая мысль или предоставляемый ответ не является правильным. Канеман и Тверской доказали этот факт многократно, на различных сайтах агрегаторах научных статей в несколько кликов можно найти сотни работ, основывающихся на их исследованиях и экспериментах. Вот, например, вы покупаете в канцелярском магазине ручку и тетрадь, оба предмета, вместе стоят 110 рублей, известно, что тетрадь стоит на 100 рублей дороже чем ручка. Сколько стоит ручка? Зафиксируйте первую мысль, которая сразу возникла в голове, а потом подумайте снова и сравните с единственно верной. Это происходит по двум причинам.

Первая – мы предрасположены думать в определенном ключе. И второе – знание, которое кажется относящимся к вопросу находится на поверхности. Его легко вспомнить, нетрудно найти, просто сформулировать. На поверхности лежит наиболее доступная информация. И в этом и есть основная проблема. Чтобы дотянуться до глубинных смыслов, заваленных неважной и часто непроверенной информацией из социальных сетей, необходимо уметь работать глубоко, с погружением в тему. Об этом многократно говорил Кэл Ньюпорт в книге “В работу с головой”. Чтобы дотянуться до глубинного знания и нетривиальной информации необходимо уметь поддерживать высокий уровень концентрации, что в информационную эру является задачей близко к невозможной.

Рано или поздно каждый человек, который так или иначе работает с информацией, приходит к осознанию того, что уметь складировать ссылки не является чем-то сложным. Переработка, накопленного, вот где начинаются сложности. Важнейшая функция интеллекта, можно сказать генеральный директор департамента по принятию решений головного мозга называется метакогниция. Эта “сущность”, в ответе за то каким образом происходит анализ информации, выбор стратегии, подходов. Метакогнитивный навык в ответе за принятые решения о распределении ограниченных интеллектуальных ресурсов. Однако этот навык может помочь увидеть, что проблема имеет более глубокие уровни проработки и все, больше ничего. Это предел на который способна метакогниция в вакууме.

Для решения проблем и поиска креативных способов необходим целый набор поднавыков и умений, проще говоря умение мыслить другими категориями. Поиск выхода из сложных, неоднозначных ситуаций – это определенный интеллектуальный процесс, который удивительным образом напоминает то как работает научное исследование. Моделируем ситуацию, анализируем модель и строим из нее гипотезу. Взглянув на гипотезу, конструируем эксперименты, проверяющие ее. Собираем данные экспериментов, обычно более чем одного, переводим с языка цифр и статистики на человеческий, далее анализируем в свете выбранной модели. Это отдельный по своему увлекательный, но сложный процесс, о котором будем говорить тоже немного позднее.

Каким бы увлекательным мышление подобного рода ни было, оно требует неимоверного объема исходных знаний. Научное мышление не всегда необходимо. Так когда важно его включать, под воздействием каких обстоятельств? Мозг кроме того что сложный и многогранный орган, он еще и хитрый. Который любит экономить ресурсы и не расходует их на тривиальные и простые вещи. Для выбора одежды или фильма нет нужды разворачивает главные интеллектуальные орудия. Начинать тренировать подобное мышление следует с простых вещей. Я бы предположил, что удобнее всего тренироваться на причинно-следственных связях.

Критическое мышление, на самом деле не имеет ни одной характеристики, которую можно было бы связать с навыком или чуть более точно с навыком, который можно использовать в определенных обстоятельствах. Возможно имеет смысл рассуждать о критическом мышлении не как о навыке, а как некотором умении, состоящем из целой цепочки навыков, которые включаются в зависимости от осуществляемого действия или бездействия. От того что прочитали или услышали. Повторюсь, важно сейчас зафиксировать, что критическое мышление не является навыком. В результате работы со множеством источников, исследующих критическое мышление, сформировалось мнение, что обучение находится в плоскости научения человека использоваться разные способы мышления и подходов к проблеме. Однако критическое мышление, скорее инструмент, который может указать, на существование другого способа мыслить и об умении переключатся между ними в нужное время. Упомянутый уже Дмитрий Карпов, рассматривает десять различных стратагем и подходов к тому как можно решать проблемы дизайна. Однако и этого недостаточно.

Мы вполне способны научиться использовать стратегии, подходы и способы решения проблем. Научить метакогнитивную часть сознания переключаться между ними или по крайней мере подсказывать, когда пора включать тот или иной режим. Но это даст нам понятие только, о том каким образом необходимо решать проблему, однако не предоставит знаний необходимых для ее решения. Идея проста, критическое мышление, дизайн мышление, латеральное мышление, научное мышление и прочие виды и типы мышления должны изучаться исключительно в связке с материалом на котором их следует использовать.

Позднее, после того как выбрана модель взаимодействия с изучаемым материалом, проведены эксперименты, собраны и проанализированы данные, только после этого можно вырабатывать какое-то решение, делать вывод и формулировать мнение. Пол Грехам, в своем эссе “Beyond Smart”, приходит к выводу, что хорошее мышление начинается не с мышления, а с чтения. Хорошо мыслить, критически мыслить можно только при условии, что имеется пища которая, питает мышление. Именно поэтому критическому мышлению научиться без качественного навыка анализа, обобщения и синтезирования информации невозможно.