Originally published at: Умение заметковедения — Рустам Агамалиев

Когда-то в универе, на защите диссертации, ко мне обратился весьма умудренный профессор и спросил: “В чем отличие между навыком и умением?” У меня не сохранилось в памяти ответа, а рефлексии и записей не вел, однако осознаю, что представление сильно изменилось. Многие люди, системно мыслящие люди, путают это понятие и строят в результате этой путаницы грандиозные замки на воде. У нас был уже спор с гостем подкаста, я честно тогда сильно перегнул и был не прав, но систему координат навыков и умений необходимо выравнивать. Потому что в “приличной компании” эта путаница может вызвать сложности.

Ровно по этой же причине, когда зашел разговор в нашем любимом чатике^2 о книге Зонке[^1], мы пришли к общему мнению, что он описывает принципы, без предоставления инструментов. На сегодня принципов не достаточно, хотя без понимания их ничего не взлетит. Без предоставления первичного набора инструментов тоже ничего не взлетит, потому что на наполнение своего ящика инструментов уходит много времени и энергии[^3], которых нет.

При этом инструменты не ограничиваются физическим или цифровым пространством[^4], но задействуют еще и мыслительные инструменты. Дорофеев тут удумал цельный курс^5 и пригласил меня побаловаться с упражнениями (придумать методическую систему). Так вот заметковедение связано с мышлением как ничто другое. Умение вести заметки это набор определенных навыков, развитие которых требует времени и сил.

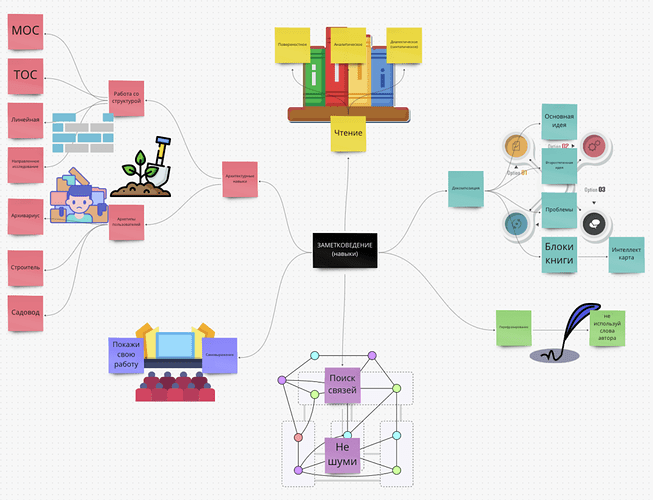

Чтение. Любой кто так или иначе думает, что умеет читать – ошибается. Это сложный навык. Поверхностное чтение – быстрое по верхам, но с пониманием смысла. Аналитическое – поиск ответов на конкретные вопросы. Диалектическое – противопоставление мнения двух и более авторов.

Декомпозиция. Поиск ключевой и второстепенной информации. Формулирование проблемы, решаемой автором, дробление книги на составные части, которые можно проглотить и не поперхнуться.

Перефразирование. Многие скажут, что этого делать не нужно[^6], однако чем больше работаю с заметками, тем сильнее убеждаюсь в необходимости перефразировать своими словами.

Целенаправленный поиск связей. Чрезмерная связность приносит излишний шум[^8], недостаточная упускает из вида множество нюансов. Найти баланс сложно, у меня есть принцип, если я “коснулся заметки”, она должна стать лучше. Это можно делать разными способами, но изменение связности самый простой.

Формирование собственного архетипа. Заметковедение привлекает много различного люда, последнее время это некий мейнстрим. Человек приходит со своим набором привычек[^7], не всегда адаптивными, часто вредными. Например, кто-то, который привык складывать все ссылки, держать открытыми 20+ закладок в браузере, станет архивариусом. Адепт ГТД, превратиться в строителя, играющимся с папками, тегами и структурой. Такой же, как я, любитель поиграться, превратиться в садовода. Каждый из типов уникален по своему и обладает набором полезных черт, “секретный ингредиент секретноингредиентного супа” в том чтобы умело совместить черты каждого из архетипов.

Ну и последнее самовыражение, наверное, самое сложное с психологической точки зрения. Всегда сложно показывать свою работу. Это можно сделать десятками способов. Достаточно найти тот который комфортен.

Вот собственно и все, шесть ключевых навыков: чтение, декомпозиция, перефразирование, поиск связей, навык строительства и самовыражение. Это и есть составные элементы умения заметковедения. Если бы я начинал в начале пути, то концентрировался на первых трех: чтение, декомпозиция и перефразирование. Оставшиеся три проявятся позднее самостоятельно.

BIO

Related:

Reference:

[^1]: [[Sonke Ahrens]]

[^3]: В моем ящике сейчас лежат: Obsidian, MIRO, но для настройки бесшовной было потрачено уйма энергии.

[^4]: [[Чем может являться система]]

[^6]: [[Пиши заметки своими словами]], смотрите тут не провалитесь далеко.

[^7]: [[Atomic Habits]]

[^8]: [[Связи это поэзия]]